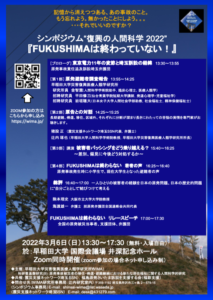

2023年11月18日(土)早稲田大学大隈記念講堂、Zoom同時開催

福島原発事故12年の経験から学ぶ

-当時小中学生だった若者達との対話から(第2回)-

<開会の挨拶>早稲田大学人間総合研究センター所長(西村昭治)

<第1部>

- 企画趣旨(平田修三)(15分)

- ①当事者5名それぞれに対して事前にインタビュー調査を行った早稲田大学人間科学部学生による調査結果と考察の発表(各10分)

- ②原発事故による避難経験がある、震災当時小学生だった若者5名による発表(各20分)

- ③本シンポジウム企画教員5名(扇原淳・小島隆矢・多賀努・日高友郎・明戸隆浩)によるコメント(各10分)

当時小中学生だった若者達の声(1組目〜3組目)

※1組目:荒井万由佳、八木洋輔、佐藤遥佳

<コメンテーター>小島隆矢(早稲田大学人間科学学術院教授、建築学・環境心理学)

※2組目:藤本奈津子、舟根涼太、渥美藍

<コメンテーター>明戸隆浩(大阪公立大学大学院准教授、社会学・多文化社会論)

※3組目:笠田悠、秋満太翔、丹羽仁菜

<コメンテーター>日高友郎(福島県立医科大学医学部講師、衛生学・社会心理学)

当時小中学生だった若者達の声(4組目〜5組目)

※4組目:津乗静花、野原颯太、菅野はんな

<コメンテーター>扇原淳(早稲田大学人間科学学術院教授、社会医学)

※5組目:渡辺樹、榎本史悠、わかな

<コメンテーター>多賀努(東京都健康長寿医療センター研究所・自立促進と精神保健研究チーム)

<第2部>基調講演:『演劇から考える原発事故の十二年:高校生たちと作る』

話し手:佐藤茂紀(演出家・劇作家・高校教諭)

聞き手:吉田千亜(フリーライター・ノンフィクション作家)

コメンテーター:辻内悠(応用演劇プラクティショナー)

<第3部>パネルディスカッション

福島原発事故12年の経験から学ぶ

-当時小中学生だった若者達との対話から(第2回)-

吉田千亜、平田修三、金智慧、佐藤遥佳、渥美藍、丹羽仁菜、菅野はんな

① テーマA:原発事故後12年の経験の意味・意義を考える

② テーマB:若者達による日本社会・国際社会への提言

<第4部>シンポジウムへのコメント・まとめ

- 村上信夫(茨城大学人文社会科学部教授)

- 萩原裕子(震災支援ネットワーク埼玉SSN・心理相談チーム代表)おわりの挨拶

- 大会事務局長:金智慧(大会事務局長・早稲田大学人間総合研究センター次席研究員

2023年11月19日(日) 早稲田大学大隈記念講堂、Zoom同時開催

<第1部>基調講演:「研究不正・学界・メディア:宮﨑・早野論文をめぐる問題を中心に」

影浦峡 (東京大学大学院教育学研究科・総合教育科学専攻生涯学習基盤経営講座・図書館情報学研究室 教授

<第2部>リレー講演 ①「線量測定と住民とのやりとりー大熊町を例に」

小豆川勝見 (東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻・環境分析化学研究室助教)自然科学者(環境分析学)

<第2部>リレー講演 ②「浪江―原発事故後の回復力レジリエンスの世界的モデルとして映し出される田舎の村」

セシル・浅沼ブリス(フランス国立科学研究センター教授、MITATEラボ共同代表)

人文社会科学者(都市社会学)

<第2部>リレー講演③「科学者そして当事者として体験し考え続けてきたことー事故前、事故後、そして“いま”」

鴨下祐也:(元福島工業高等専門学校物質工学科准教授)

自然科学者(バイオ機能応用学・バイオプロセス工学/ものづくり技術・機械・電気電子・化学工学)

<第2部>リレー講演④「福島原発事故による長期避難後の帰還困難区域への帰還に関する懸念:飯舘村長泥地区住民へのインタビューから」

日高友郎 (福島県立医科大学医学部衛生学・予防医学講座講師)

人文社会科学者(社会心理学)・自然科学者(衛生学)

<第2部>リレー講演⑤「過剰な不安ではなく正当な心配である:放射線の健康影響に対する科学リテラシー」

辻内琢也(早稲田大学人間科学学術院教授・早稲田大学災害復興医療人類学研究所所長) 人文社会科学者(文化人類学・医療人類学)・自然科学者(心身医学・災害精神医学)

<第2部>リレー講演⑥「計量テキスト分析をふまえた『復興』概念の批判的検討」

明戸隆浩(大阪公立大学大学院経済学研究科准教授)

人文社会科学者(社会学・多文化社会論)

<第3部>パネルディスカッション 『フクシマの“いま”を知る:自然科学と人文社会科学との対話からー教育を軸に考える』

司会:増田和高

パネリスト:小豆川、ブリス、鴨下、日高、辻内、明戸

<第4部>シンポジウムへのコメント・まとめ

・堀川直子先生(WIMA招聘研究員)

・森松明希子さん(WIMA招聘研究員、東日本大震災避難者の会Thanks&Dream代表

・猪股正先生(WIMA招聘研究員、震災支援ネットワーク埼玉代表)

おわりの挨拶

・大会長:辻内琢也